Par Issa Djiguiba – ADS

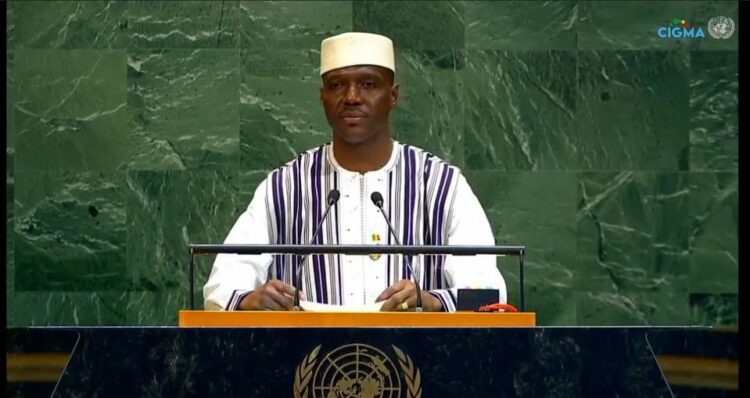

À la tribune de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga, représentant la Confédération des États du Sahel, a plaidé pour une « rénovation profonde » de l’organisation. Dans le sillage de l’Union africaine, du G77+Chine et de plusieurs pays émergents, il a souligné l’urgence de repenser une ONU fragilisée par la polarisation internationale et contestée pour son manque de représentativité.

Alors que l’ONU célèbre ses 80 ans, l’heure n’est plus aux commémorations symboliques mais à l’introspection. L’organisation censée incarner le multilatéralisme universel traverse une crise de légitimité, tiraillée entre la paralysie du Conseil de sécurité, la montée des nationalismes et la contestation grandissante du Sud global. À New York, le Premier ministre malien, le général de division Abdoulaye Maïga, a saisi l’occasion pour appeler à une refondation « devenue indispensable » afin de préserver les trois objectifs fondateurs de la Charte : la paix, le développement et les droits humains.

Dans son discours, il a rappelé que l’Afrique réclame depuis deux décennies une réforme du Conseil de sécurité, reprenant à son compte le Consensus d’Ezulwini et la Déclaration de Syrte qui exigent deux sièges permanents et cinq sièges non permanents pour le continent. « Réparer l’injustice historique » faite à l’Afrique reste, selon lui, une condition essentielle pour renforcer la légitimité de l’ONU. Cette revendication n’est pas nouvelle, mais elle trouve une résonance particulière à l’heure où le multilatéralisme est fragilisé par les fractures géopolitiques et les rapports de force entre grandes puissances.

Le Premier ministre malien a également dénoncé les « violations flagrantes du droit international » observées dans le monde, regrettant l’impunité qui mine la crédibilité des résolutions onusiennes. Pour lui, l’Organisation doit redevenir garante du droit et non de la force, si elle veut continuer à jouer un rôle central dans la régulation mondiale. Il a aussi insisté sur la nécessité de créer des mécanismes robustes de suivi et de mise en œuvre des décisions issues des nombreuses conférences internationales qui, trop souvent, ne produisent que des promesses non tenues.

Au-delà de la réforme institutionnelle, Bamako s’est aventuré sur le terrain économique, estimant que la gouvernance mondiale actuelle « n’est plus adaptée aux défis actuels et à venir ». Abdoulaye Maïga a plaidé pour une révision profonde des instances financières internationales, invitant à explorer des alternatives telles que les BRICS ou les initiatives africaines de financement du développement, afin de réduire la dépendance et le surendettement chronique des pays du Sud.

Ces propositions rejoignent une tendance plus large. Le G77+Chine appelle régulièrement à un système multilatéral plus équitable, notamment dans la répartition des ressources de développement. L’Inde et le Brésil, par le biais du groupe G4, militent aussi pour l’élargissement du Conseil de sécurité à de nouveaux membres permanents, tandis que l’Union africaine, par la voix de son Comité des dix, rappelle inlassablement que le continent doit être considéré comme un cas spécial. Même le Secrétaire général António Guterres reconnaît que le Conseil de sécurité, figé dans la configuration de 1945, est devenu un handicap pour la crédibilité de l’ONU.

Cependant, la réforme se heurte à des obstacles persistants. Le processus de modification de la Charte exige un vote aux deux tiers de l’Assemblée générale puis une ratification par les parlements nationaux, y compris ceux des cinq membres permanents du Conseil. Le maintien du droit de veto reste une ligne rouge pour ces derniers, et les États africains eux-mêmes n’ont pas encore tranché la question de savoir quels pays occuperaient d’éventuels sièges permanents. La demande d’accorder le veto aux nouveaux membres est la position africaine officielle, mais elle demeure un sujet de controverse dans les négociations.

En donnant de la voix à New York, le Mali cherche à amplifier les revendications africaines tout en ajoutant sa propre vision. Derrière ce plaidoyer se joue une bataille plus large : celle de l’adaptation de l’ONU à un ordre mondial en recomposition, où l’Afrique entend désormais être actrice et non spectatrice.